Ein paar Tage in einem chinesischen Kung-Fu-Tempel leben – das wollte ich unbedingt machen. Irgendwo in den Wäldern der Berge die Jahrtausende alte Kampfkunst erlernen in einer Oase des Buddhismus weit weg vom sonst so wuseligen China. Der Name des Tempels war Wu Wei Si. „Wu Wei“ ist eine Philosophie und bedeutet in etwa „Nichtstun“. „Spitze“, dachte ich. „Wenn ich eines kann, dann ist das Nichtstun.“ Ich sollte mich sehr irren.

Ich hatte mir jedoch den Fuß angebrochen, deshalb war Kung Fu gerade etwas schwierig. Aber die Idee, wie ein Mönch zu leben und Kampfsport zu machen, faszinierte mich total. Also kehrte ich noch einmal nach China zurück und brach eines Donnerstagmorgens auf in Richtung Tempel.

Anmelden oder Reservieren war nicht möglich – so lief das da nicht – man erschien einfach.

Die Regeln

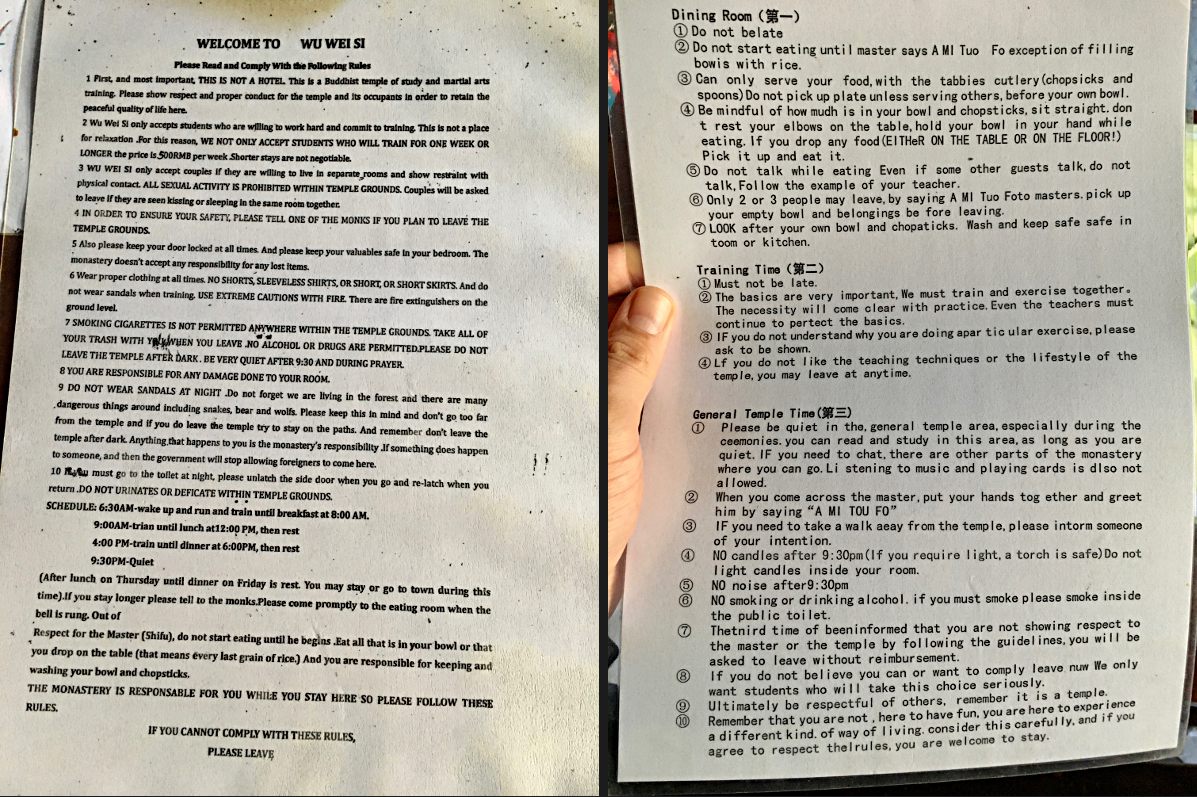

Als ich den Tempel erreichte, hieß mich eine junge Frau willkommen. Sie wies mich an, die Verhaltensregeln zu lesen: Nicht laut sein, den Master bei jeder Begegnung mit „A Mi Tou Fo“ grüßen, beim Essen schweigen, sich vor bestimmten Statuen verbeugen, kein Alkohol und so weiter.

Wer sich nicht an die Regeln hält, muss gehen und wer sich nicht an die Regeln halten will, soll lieber gleich abhauen, hieß es. Eine Woche kostete 500RMB. Das waren etwa 65€. Wer kürzer blieb, bezahlte trotzdem 500.

Ich stimmte zu, die Frau fotografierte meinen Pass, ließ mich noch einen Anmeldezettel ausfüllen und ich zahlte.

Für das Training musste ich mich zwischen Tai Chi und Kung Fu entscheiden. Ich wählte Tai Chi, weil ich dachte, damit könne ich später noch mehr anfangen.

Kein Strom, keine Matratze, Wasser aus der Bergquelle

Dann zeigte die Frau mir mein Quartier. In meinem Zimmer standen zwei Betten, aber da das eine völlig verwahrlost und unbenutzbar war, hatte ich es für mich allein.

Das Leben dort war sehr spartanisch – Mönchs-Style eben. Es gab keinen Strom, Wasser musste ich mir bei einer Bergquelle abfüllen und das Bett hatte zwar ein Kissen und ein Laken, aber keine Matratze. Es war bretthart.

3 Mitstreiter

Außer mir waren noch 3 andere Touristen in dem Tempel: zwei Französinnen und Stefan, ein Deutscher, der mir half, mich zurechtzufinden.

Männer und Frauen schliefen in getrennten Häusern. Selbst das Betreten des Hauses vom anderen Geschlecht war nicht erlaubt. Einmal stand ich davor und unterhielt mich mit den Französinnen, die drinnen saßen. Da kam direkt ein Mönch und schickte mich energisch weg.

Ding Ding und das Training

Es war halb 8 und wie sich rausstellte, war es gut, dass ich so früh ankam, denn Donnerstag Nachmittag war trainingsfrei und der Freitag komplett frei. So konnte ich wenigstens noch am Vormittags-Training teilnehmen.

Dort fand ich auch heraus, dass die Frau, die mich empfangen hatte, auch die Trainerin der Kampfkünste war. Sie hörte auf den Namen Ding Ding.

Das Training lief immer nach dem gleichen Schema ab: Es begann mit ausgiebigem Dehnen. Dann massierten wir uns 40 Minuten lang gegenseitig. Natürlich massierten Männer Männer und Frauen Frauen – auch hier wurde die Geschlechtertrennung eingehalten.

Nach dem Dehnen waren Lockerungsübungen an der Reihe und dann endlich begann das eigentliche Training. Es gab 2 Trainingseinheiten pro Tag: Morgens 3 Stunden und Mittags 2.

„Sei wie fließendes Wasser“

Ich hatte noch nie zuvor Tai Chi gemacht und hatte keine Ahnung davon. „Sei wie fließendes Wasser“, meinte Ding Ding und zeigte mir eine geradezu aberwitzig simple Handbewegung, die ich immerzu wiederholen sollte. Trotzdem gelang es mir nicht, diese zu ihrer Zufriedenheit auszuführen. „Du bist steif“, sagte sie.

Ich kam mir dumm vor, stundenlang die gleiche Handbewegung zu machen. Eine der Französinnen sagte, das sei normal und vergehe mit der Zeit. Wenn man Tai Chi ein paar Monate mache, komme man irgendwann in einen Zustand, in dem man die Energie durch den Körper fließen spürt.

Bis auf das letzte Reiskorn

Essen gab es jeden Tag um Punkt 8, 12 und 18 Uhr. Ein Gongschlag, der auf dem gesamten Tempelgelände hörbar war, beendete das Training.

Ich bekam mein eigenes Reisschälchen und Stäbchen, auf die ich aufpassen und die ich sauber halten sollte.

Gegessen wurde gemeinsam mit den Mönchen und dem Personal. Beim Betreten des Saales mussten wir uns vor einer Statue und dem Master verbeugen und ihn mit „A Mi Tou Fo“ grüßen.

Wir saßen an kleinen Tischen auf Holzbänkchen ohne Rückenlehnen. Wir sollten aufrecht sitzen, keine Ellenbogen auf den Tisch legen und jedesmal, wenn wir uns aus einem der vielen Schälchen bedienten, auch allen anderen am Tisch etwas anbieten. Da wir zudem nicht sprechen durften, musste man somit immer jedem einzeln das Schälchen hinhalten und einen fragenden Blick aufsetzen.

Alles, was wir in unsere Schälchen schöpften oder geschöpft bekamen, mussten wir bis auf das letzte Reiskorn aufessen – mit Stäbchen. Fiel etwas auf Tisch oder Boden, mussten wir es nehmen und essen.

Keiner sollte mit dem Essen beginnen, bis der Master sein „A Mi Tou Fo“ gesprochen und kurz inne gehalten hatte.

Vegetarisch und reichlich

Es gab ausschließlich vegetarische chinesische Gerichte. Das Essen war reichlich und lecker. Aber bereits nach meinem zweiten Mahl konnte ich mir vorstellen, dass ich mich ziemlich bald nach was anderem, geschmacksintensiverem und vor allem nach Zucker sehnen würde.

Sobald wir fertig waren, nahmen wir unsere Schälchen, verbeugten uns an jedem Tisch mit „A Mi Tou Fo“, dann wieder vor der Statue und gingen spülen.

1,5 Tage Nichtstun

Da es Donnerstags kein Nachmittagstraining gab, war mein Tagespensum damit erledigt und ich ging in den Bergen spazieren.

Oberhalb des Tempels wurde gerade ein zweiter Tempel gebaut, der, wie mir gesagt wurde, ein Meditationszentrum werden sollte. Bisher standen aber nur riesige chinesische Statuen im Wald, zwischen denen ich den Hang hochkletterte.

Schon an diesem ersten Tag begriff ich, dass die Tage hier sehr lang waren, so ganz ohne Strom und sonstige Unterhaltung.

Nach dem Spaziergang hielt ich aus Langeweile ein kleines Nickerchen und hätte beinahe das Abendessen verpasst. Den Gong hatte ich nicht gehört. Zum Glück weckte mich Stefan.

Der Mantragesang der Mönche

Nach dem Abendessen war Gebetszeit. Im Haupthaus des Tempels fand ein anderthalbstündiger Singsang mit Trommeln und Glocken statt, der wahnsinnig cool war und die meditative Stimmung unterstützte.

Um 19 Uhr war es bereits dunkel und ohne jegliche Beleuchtung heißt das stockdunkel. Immerhin konnte ich endlich mal meine Stirnlampe benutzen, die ich bereits seit 7 Monaten durch die Weltgeschichte schleppte. Ich las, bis ich einschlief.

Um 5:30 Uhr begannen die Mönche erneut zu beten. Ich wurde davon wach und es war sehr angenehm, dem Mantragesang zu lauschen, während ich auf meiner Pritsche döste.

Die Kunst, Langweile zu ertragen

Der freie Tag war eine Herausforderung für mich. Außer den Mahlzeiten gab es keine Aufgaben. Ich lernte Russisch, quälte mich durch den Don Quijote, war erneut spazieren, lungerte in den Bergen herum und stellte fest, dass der Tag einfach zu lang war. Schließlich übte ich sogar Meditieren.

Der 1. volle Tag

Am Samstag begann für mich dann endlich der erste volle Tag. Morgens um 7 Uhr trafen wir uns – also Ding Ding, die zwei Französinnen, Stefan und ich – oberhalb des Tempels und marschierten oder joggten zu einem etwa einen Kilometer entfernten Fluß. Dort sollte sich jeder einen Stein aussuchen, den er auf seinem Kopf zurück zum Tempel balancieren musste.

Danach gab es Frühstück und das beschriebene Ritual mit Training, Essen, Training und wieder Essen nahm seinen Lauf.

Am Ende des Tages hatte ich nun auch ein paar Fußschritte gelernt und versuchte, Arme und Beine zu kombinieren.

Das Training erfüllte mich nicht vollständig, aber die Versuche, die Bewegungen zu Ding Dings Zufriedenheit auszuführen, machten schon Spaß. Vor allem hatte ich wenigstens ein paar Stunden etwas zu tun.

Das Dehnen strengte mich an und die Massage-Einheit mit Stefan war eindeutig zu lang, ansonsten forderte das Training eher koordinativ als körperlich. Dennoch spürte ich meine Glieder, als ich abends auf meinem harten Bett lag.

Die Langeweile zerfrisst mich

Das war er also, der komplette Tag. Wenn ich alle Aktivitäten des Tages zusammenrechnete, blieben immer noch 18 Stunden übrig. 10-12 schlug ich mit Schlafen tot. Was blieb, war Lesen und Meditieren und Lesen und Meditieren und Lesen und Meditieren….

Ich fühlte mich eingesperrt, gelangweilt und fragte mich mehr und mehr, warum ich mich hier quälte, wenn ich doch die Freiheit des Reisens genießen könnte, die ich die letzten Monate so geliebt hatte. Hier passierte nichts Interessantes, dem ich zusehen konnte. Es passierte eigentlich gar nichts.

Schattenseiten

Wenn man unglücklich ist, dann fallen die negativen Dinge mehr ins Gewicht. Und es gab eine Menge Dinge, die ich nicht verstand:

Als ich ankam, wurden mir zwei DIN-A4-Seiten Regeln vorgelegt, die ich einhalten oder den Tempel verlassen sollte.

Nun aber hatte gerade ein großes buddhistisches Fest begonnen. Mönche von überall aus dem Reich der Mitte strömten in den Tempel. Und die schienen sich einen Dreck um die Regeln zu scheren. Sie rauchten auf den Zimmern, redeten laut beim Essen, verbeugten sich nicht vor den Statuen und begannen zu speisen, bevor der Master anwesend war.

Handys für die Mönche, Müll für den Wald

Und der Master – er besaß, wohl noch nicht lange, ein Handy. Und er war nicht der einzige Mönch mit Smartphone. Was war mit der zig Mal in den Regeln erwähnten einzuhaltenden Ruhe, wenn dauernd telefoniert wurde oder irgendwelche Klingeltöne ertönten?

Dazu kam, dass der buddhistische Einklang mit der Natur leider auch nicht so echt war, wie ich zunächst annahm: Weil ich nicht in der stinkenden Toilette rauchen wollte, ging ich um das Häuschen herum und sah, dass dort in den Wald jede Menge Müll den Hang hinuntergekippt worden war. Das war ziemlich enttäuschend.

Der rätselhafte Schwund der Mönche

Dann war da noch das Rätsel um die Kung-Fu-Mönche. Ich habe nämlich nie welche gesehen. Es lebten nur 3 Mönche in dem Tempel. An den Wänden hingen Bilder, auf denen viele Mönche riesige Steine auf ihren Köpfen zum Tempel trugen und an den Seiten der langen Treppen lagen jede Menge Zeugen dieser Zeit, als Mönche einst Steine hierher balancierten, die ich kaum hätte heben können. Wie lange war das her?

Auch die Französinnen, die bereits zwei Wochen im Tempel weilten, hatten nie einen Mönch trainieren sehen. Wo also waren die anderen hin? Und warum machte nie einer Kung Fu?

Als ich Ding Ding danach fragte, schien sie der Antwort ausweichen zu wollen und antwortete dann nur: „Manchmal.“ Ich blickte fragend zu den Französinnen, die mit den Schultern zuckten.

Es war das Nichtstun, dass ich nicht tun konnte

Den anderen Ausländern schien das alles egal zu sein und um ehrlich zu sein, auch ich wäre damit klar gekommen. Was ich nicht aushielt, war die unendliche Langeweile. Sie suchten Ruhe und Abgeschiedenheit, um sich von ihrem stressigen Alltag in Europa zu erholen, während ich in den Monaten meiner Reise bereits jede Menge Zeit für mich hatte. Aber nie hatte ich mich derart gelangweilt. Ich bin ein sehr fauler Mensch und kann Tage lang am Strand rumgammeln und nichts tun. Aber das hier zermürbte mich.

„Ich muss hier weg“, dachte ich immer öfter, bis ich an nichts anderes mehr denken konnte. Ich dachte darüber nach, ob ich die Zeit einfach absitzen sollte, weil aufgeben bedeutet verlieren. Aber musste ich mich langweilen, um mich selbst zu finden? Ich befand, dass ich bereits bei mir war und verließ den Tempel am folgenden Tag nach dem Vormittagstraining.

Das Ende

Als ich die Berge hinablief, stoppte ein Wagen mit chinesischen Bauern, die mich mitnahmen und am Rande Dalis absetzten.

Mit meinem Rucksack auf dem Rücken spazierte ich durch das Stadttor und zog die Freiheit durch die Nase bis tief in meine Seele. Aufgeben hin oder her – es fühlte sich gut und richtig an, wieder draußen zu sein und das Leben eines Reisenden zu führen. Das kann ich viel besser, als das eines Mönchs.

Wir waren heute bei dem Tempel, mit unserer Familie.

Es sieht so aus, als ob 2017 das letzte Jahr war, in dem Kung-Fu Aktivitäten dort stattgefunden haben. Der Trainingsplatz ist zugewuchert, es gibt nur noch einen schmalen Weg und einen einsamen Sandsack. Auf dem Weg abwärts sind wir wohl Ding Ding begegnet aber da sie, im Gespräch mit Touristen, uns nicht ansah haben wir sie auch nicht gegrüßt. Ich habe schon einige buddhistische Tempel gesehen, die Atmosphäre im Wu Wei Si Tempel empfand ich eher als trostlos und angestaubt.

Wow, interessant und auch ein bisschen traurig. Danke für die Information!